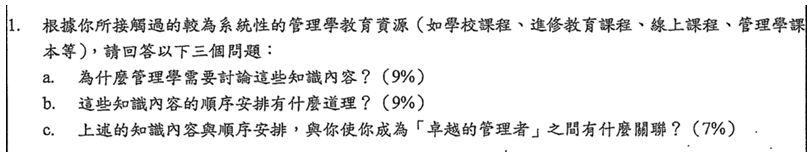

2025年政大企研所(MBA學位學程)「管理學」的考卷上,出現的第一題,是近年來出現最特別的考題,以政大企研所為志願的學生,在寫過這麼多的考古題之後,在考場上看見這題時,內心必定充滿疑惑。首先,我們來看看考了什麼:

看起來是一份正式考試的考題(實際上也是),但其實這是一個讓同學表達管理學學習心得的機會,同學可能礙於時間緊迫,只好在短時間,甚至不假思索地完成它,但不論如何,同學在這25分鐘的撰寫上,回想的、思考的、組織的、整合的所有字字句句,應是過去半年來每一個學習情境最重要回憶的枝節。對於高點學員而言,我想,如果改成25分的即席演講,應該能夠讓同學真情流露地娓娓道來這幾個月的學習收穫,甚至是挫折。

我最常聽到學生說的一句話是:「當初選管理學是因為數學很差,感覺管理學就只要背一背,沒想到管理學比經濟學還難。」有人會說,簡單的東西不需要說得太難是不對的,然而事實是「企業管理從來都不是簡單的議題」,透過高點管理學的學習,學生可以理解到企業的管理並非是紙上談兵、並非是大一必修課就能應付的科目,也並非是每個同學天馬行空後的加總結果,在討論企業個案時,我常常回答同學:「如果這麼簡單,難道這家公司的CEO會沒想到嗎?」、「你提出來的第一個方法跟第三個方法可同時執行嗎?」

引用我很喜歡的一位管理大師Amy Edmondson在《正確犯錯》中的內容,她將失敗分為:基本型失敗、複雜型失敗與智慧型失敗。其中,複雜型失敗往往發生在複雜的系統環境中,涉及多個相互關聯的因素。這些因素之間的互動難以預測,導致單一原因很難解釋整體失敗。複雜型失敗經常發生在如醫療、航空、大型專案等領域,這些領域的活動環環相扣,任何一個環節的差錯都可能引發連鎖反應。複雜型失敗是我們每天不斷在發生的,從我們自己的生活、校園同儕的相處、企業內的互動,甚至是組織間的互動都在發生。

所以,在企業管理中,正確的觀念絕非將錯誤歸咎在一個部門、一個人,甚至一個CEO上,即便新聞媒體上多麽明顯地指出企業失敗的成因,然而事實是CEO一人僅是對成敗負責的人,並非罪魁禍首。

對於組織而言,學習管理學最根本的目的是「管理好」一家企業,在我們能管理好一家企業之前,我們可能身為一個部門的管理者,在做決策時需要考量其他部門/人員對自身的影響,當然,也必須思考自身決策對「其他部門/人員」的影響。但對個人而言,此種能力將會有利於人類找到「成就感與責任感」,成就感來自於我們利用知識解決問題,責任感來自於我們視整體組織的績效為個人績效的結果。

回到個人身上,透過這個考題,我想要給大學生或正在思考、經歷轉職的人一點真心話,也許你根本不在意企業的成敗,只在乎自己的成功與快樂。看起來,管理學根本無法滿足Z世代不想升遷與承擔責任的需求吧!假使在出社會的頭幾年,薪資是我們最主要的考量,我也建議同學們應將「不排斥該產業與薪資」同時看待,前者的權重要更高一些。很多時候我們會看到,從興趣得來的快樂會彌補薪資的不足。

接著,讓我們來解決薪資的問題,一旦我們進入職場後,薪資很大程度取決於年資與績效,一般而言,績效佔比較高,績效不是來自於你聽話的程度,聽話等於其他人也可以做到類似程度,甚至交由AI會處理得比任何人還好。所以,績效取決於你能改變現況的程度,現況不必理解為讓一家公司起死回身,現況可以是一個賣不好的產品、進不去的市場、延遲的專案,甚至小到一個乏人問津的社群網站。

管理學要求我們凡事站在「顧客」角度思考,思考顧客花錢購買這個產品背後的目的,也就是思考消費者花錢「雇用(hire)」這個產品與服務所要達成的目的,這需要有創意的聯想、不斷提出疑問、去顧客出現的地方觀察、與有創意的人社交、回到企業內不斷實驗,並接受失敗是未來成功的必然。這過程,所需運用的每一個「單一的」知識與能力,可能不會是來自於管理學,也許最多的是你的經驗與直覺,但經驗與直覺不見得是對的,管理學所提供的理論與架構能將這些單點的知識與能力放進一個整合性架構內,幫助你適時地使用它們,管理學也會教我們:

-從哪裡開始思考?

-何時須用到何種知識?

-為了看清楚全貌,有哪些面向我們可以盡可能地思考?

-除了自己著手完成,我們可以如何與他人合作、溝通?

-若這個專案我被指派為專案經理,我如何創造一個高績效團隊,成為一個稱職的團隊領導?

-若缺乏想法,部屬害怕失言或意見不被採納,我該如何引導其發言,塑造一個大膽、什麼都敢說的團隊?

-正在挑戰一個不確定但有希望的未來,我該如何評估團隊現在做的事是否已有成效?

-更重要的是,我該如何善用他人的力量完成任務?

關於管理學可以解決的問題,實在無法一一列出,但事實是,在這些過程中,我們將會不斷地透過成就感與責任感,從學習面對失敗與成功,在職場與人生中晉升、轉換跑道、創造自己的第二成長曲線。這些都不是薪水可以比擬的快樂。

破壞性創新大師Christensen曾說:「聽見理論或理論上幾個字,經常給人一種不切實際的感覺,但理論向我們指出因果關係,說明是哪些行動引發哪些結果、原因是什麼,也因此好理論其實高度實用。管理者每次擬定計畫或採取行動,自然是假設可以獲得預期中的結果,也因此他們努力涉獵理論。我們愈理解事情發生的原因,就愈能協助管理者了解在這樣的情況下,理應這樣做,但碰上那些狀況則該那樣做。因果關係讓看似隨機的事物,得以揭開神祕的面紗,提供預測的依據。」

這也是我為什麼這麼喜歡讀管理書籍,再將其寫進教材,傳授給學生的原因,我教給同學的不是知識,而是解決問題的「潛力」,管理好自己、團隊、部門、公司的「潛力」,至於為什麼不是「能力」,我想,我們應謙虛點,等到實際應用時,以自己的績效來定義。

再來看看管理學之父Peter Drucker發人深省的一段話——「管理職權的基礎是發揮人的優勢促進生產力。每位作為個體與社群成員的人,都是藉由「組織」這項工具找到各自的貢獻與成就。」我們就會理解,管理根本不是學習控制人,而是讓人成長與進步的必需品。

藉由此段文字,不僅回答了這三個題目,我更希望對未來感到迷茫的大學生、選擇考科的同學、面對人生無奈的上班族,能夠知道還有一個改變的機會,它不僅僅是為了考試而已,而是為了你自己,以及往後的未來。

在探討管理學的世界能如何幫助你之後,同學應選擇一位能引導你思考的老師,不是告訴你應如何做,而是先詢問:「如果是你,你會怎麼做?」再藉由更深入的詢問、釐清與整合,將你引導至可能正確的方向與架構上。唯有這樣,才是真正的由你個人「現有」的知識與能力出發,才能讓你深刻感受到自己成長。任何的成長,都是踩到已經發生的過去、正在發生的現在開始的,藉由這樣的訓練,你將會學習到許多解決問題的架構,養成習慣,以正確的架構看到問題,具體提出解方。

這將是AI無法取代的。

共勉之。