研究所考試

在許多現代化系統中,如何有效地將一組任務分派到多台機器或處理單元,是一個攸關效能的核心議題。無論是在雲端運算、資料中心、製造流程,或是多核心處理器上,資源的合理排程直接決定了系統的整體生產力。Makespan Minimization(最小完工時間問題)便是此領域中最經典、最具代表性的問題之一,而 LPT(Longest Processing Time first) 演算法則是解決此問題時最廣為人知的啟發式方法。

Makespan Minimization 問題指的是:給定 n 個作業(jobs),每個作業 j 有固定的處理時間 pj,以及 m 台平行且相同的機器(machines)。目標是在不允許任務中斷的前提下,將作業分配給機器,使所有作業完成的最晚時間(完工時間最大值),也就是 makespan,達到最小化。

數學上,常將該問題記為:P||Cmax。

其中 P 表示「identical parallel machines」(同質平行機器),Cmax 則是 makespan。

當 m=1 時,問題退化為單機排程,makespan 即為所有作業處理時間總和,求解容易。

當 m≥2 時,問題屬於 NP-hard,也就是沒有已知的多項式時間演算法能保證求得最優解(除非 P = NP)。

因此,研究者通常尋求精確演算法(Exact algorithms),例如分枝限界(Branch and Bound)、動態規劃(Dynamic Programming)等方法,適合小型實例。啟發式(Heuristic)與近似演算法(Approximation algorithms),可在合理時間內產生近似最優解,適合大規模情境。

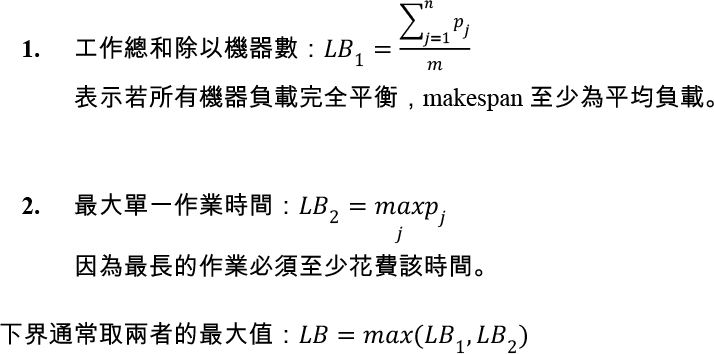

解決 makespan 問題時,通常會先計算一個 下界(lower bound),以評估演算法結果的品質。常見下界包括:

即使有下界,由於組合空間龐大,直接窮舉所有作業分配方式不切實際,這也是 LPT 等啟發式演算法發揮價值的原因。

LPT(Longest Processing Time first)是 Graham(1969)提出的一種簡潔貪婪法,透過「優先處理長作業」的策略,試圖避免負載過於不平衡。其核心概念是:長作業若安排過晚,可能導致 makespan 顯著增加,因此應儘早分配。

演算法步驟- 排序:將所有作業依處理時間 pj 由大到小排序。

- 分派:依序將作業分配到目前總負載最小的機器上。

- 重複:直到所有作業都被安排完成。

LPT 的總時間複雜度為:O(nlogn+nlogm)

其中 O(nlogn) 來源於「將所有作業依處理時間遞減排序」的步驟,常用的排序演算法如 Merge Sort、Heap Sort 或 Quick Sort(平均情況) 都能達成此複雜度。排序完成後,我們需依序將每個作業分派至當前負載最小的機器。若直接線性掃描 m 台機器,每次分派需 O(m),總計 O(nm),在機器數龐大時效率不佳。為改善此瓶頸,通常會使用 最小堆(min-heap) 或其他平衡樹結構來維護「目前負載最小的機器」。在 min-heap 中,插入與取出最小值皆為 O(logm),因此 n 個作業的分派成本為 O(nlogm)。

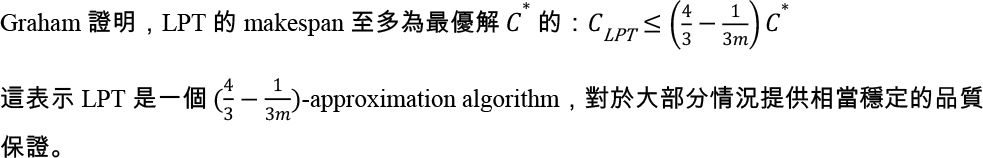

理論保證

- 作業處理時間: [8,5,3,7,4,6](單位時間)

- 機器數:m=3,機器記為 M1,M2,M3

- 假設每台機器一次只能處理一個作業,作業不可中斷

- 排序(遞減): [8,7,6,5,4,3]

- 資料結構:用 min-heap 維護「(目前負載, 機器編號)」,初始heap=[(0,M1),(0,M2),(0,M3)].

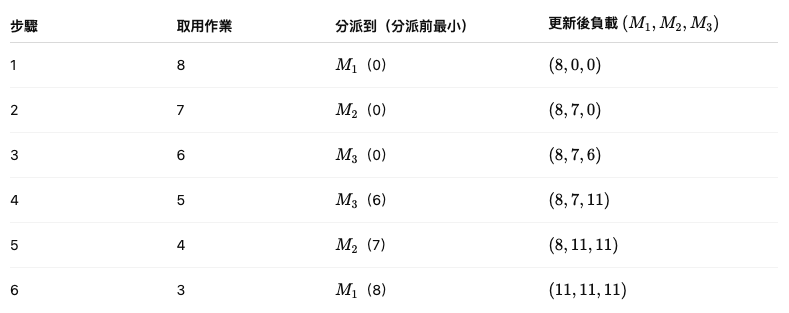

依序取出作業,將其指派給 目前負載最小 的機器,並更新該機器負載後放回 heap。每一步如下表(顯示「分派前的最小負載機器」與「更新後三台機器負載」):

最終排程:

M1 :[0–8] 執行 8, [8–11] 執行 3 → 完工時間 11

M2 :[0–7] 執行 7, [7–11] 執行 4 → 完工時間 11

M3 :[0–6] 執行 6, [6–11] 執行 5 → 完工時間 11

最小完工時間 Makespan = 11。

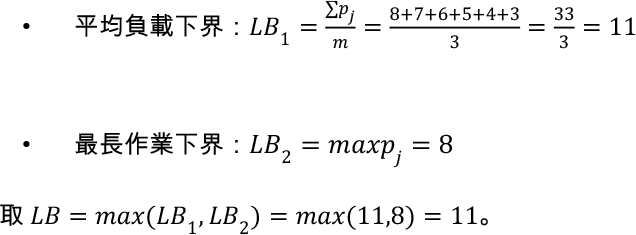

因為我們的排程達到下界 11,故必為最優。

雖然 LPT 演算法最初是為 同質平行機器(Identical Parallel Machines)的排程問題設計,但在不同情境下,人們對其進行了多種擴充與變體:

- 非同質機器(Heterogeneous Machines)

當機器的處理速度不再一致,或每個作業在不同機器上有不同處理時間時,原始的「長作業優先」策略需要調整。研究者通常會將作業時間除以機器速度,或計算「標準化處理時間」,再依此排序與分派。這類情境的近似比率分析相對複雜,但概念仍延續 LPT「先考慮耗時較長的任務」的精神。 - 作業權重(Weighted Jobs)

在部分問題中,每個作業除處理時間外,還伴隨「重要性」或「優先等級」。此時,目標可能從單純最小化 makespan 轉變為同時考量權重,例如最小化加權完工時間或同時控制最大負載。此情況下,需引入 Weighted LPT 或其他加權貪婪策略,使演算法能兼顧不同作業的相對價值。 - 即時排程(Online Scheduling)

當系統無法預先得知所有作業,而是作業在運行過程中陸續到達(例如即時伺服器請求),可將 LPT 改為「到達即排序、即分派」的形式,並維持機器負載的即時最小化。這種線上版本雖無法完全比擬離線最優解,但在反應速度與資源利用率之間能取得平衡,適合高頻率請求環境。 - 多目標或限制式排程

在實務上,排程往往伴隨額外約束,如任務必須遵守先後順序、部分作業不可在同一機器執行、或存在能源消耗與成本考量。LPT 可作為基礎,再加入限制檢查或啟發式調整,使其適用於更廣泛的情境。

LPT 與其相關概念不僅存在於理論研究,更在多種工業與資訊領域中發揮重要作用:

- 雲端計算與資料中心

當代資料中心通常需要在數以千計的伺服器間分配虛擬機(VM)或容器。透過類似 LPT 的策略,可以快速挑選負載最低的伺服器,將新的工作負載指派給它,確保系統在高併發下仍維持穩定的回應時間與均衡的資源使用率。 - 高效能運算(HPC)

在科學模擬、人工智慧訓練等計算密集型任務中,常需同時使用大量 CPU/GPU 核心。利用 LPT,可在任務提交時,迅速將長任務優先排入閒置或低負載的核心,減少核心閒置,提升整體吞吐量。 - 製造與物流

生產線作業通常由多個工序組成,若分派不當,最長的工序可能拖延整條產線的完工時間。LPT 的概念可協助工廠將「耗時較長的工序」盡早安插到可用的機台,縮短生產週期並避免瓶頸形成。在物流場景,例如包裝與配送中心,也能透過類似原則分配包裹處理任務。

Makespan Minimization 問題提供了一個分析「如何在有限資源中最有效率地排程」的基本框架,對理論與實務都具有深遠影響。儘管其屬於 NP-hard 問題,LPT 演算法 透過簡潔的「長作業優先」策略,在理論上具備不錯的近似比率,並在多種應用中展現良好效能。 在今日資料驅動與資源密集的運算環境中,理解這些基礎排程模型與演算法,能為設計更高效、可擴展的系統奠定穩固基礎。

參考資料:Graham, R. L. (1969). Bounds for certain multiprocessing anomalies. Bell System Technical Journal, 45(9), 1563–1581.